Abgeschlossene Projekte seit 2017

Abgeschlossene Projekte 2009-2016

Die Zukunft der Energieversorgung in Afrika

Mapping of energy initiatives in Africa - 3. Teil

Bodenschutz und Bodenrehabilitierung für Ernährungssicherheit

Critical Dialogues Series: The New Urban Agenda on the ground

Umweltrecht und Institutionen für Luft, Klima und Nachhaltigkeit

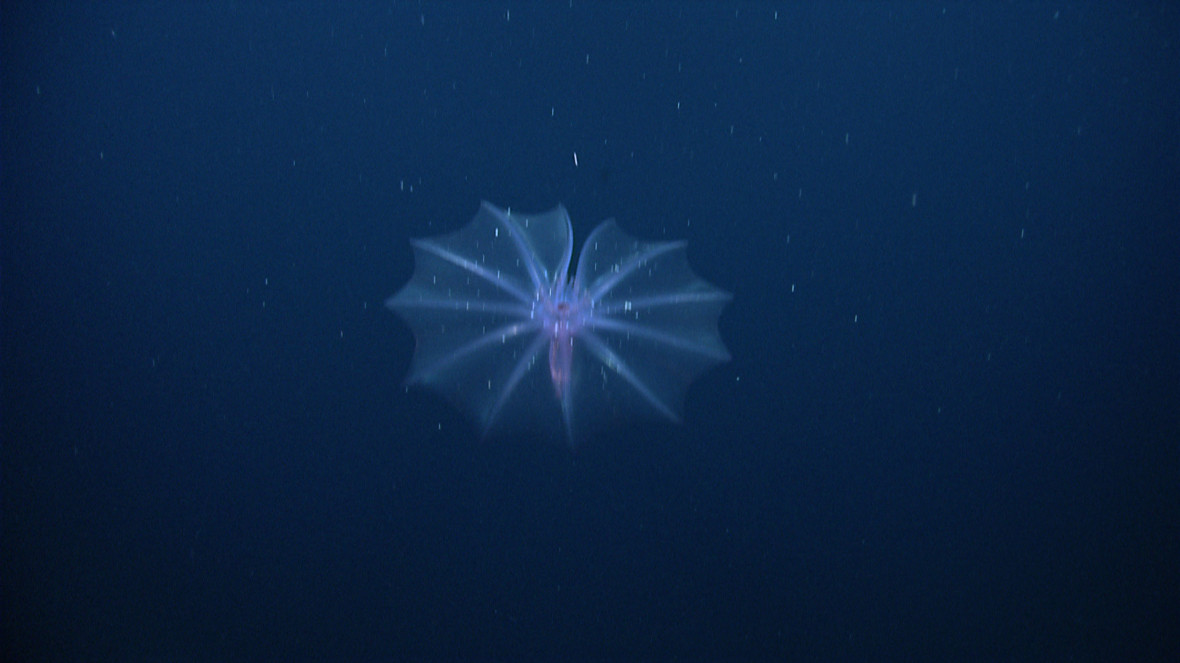

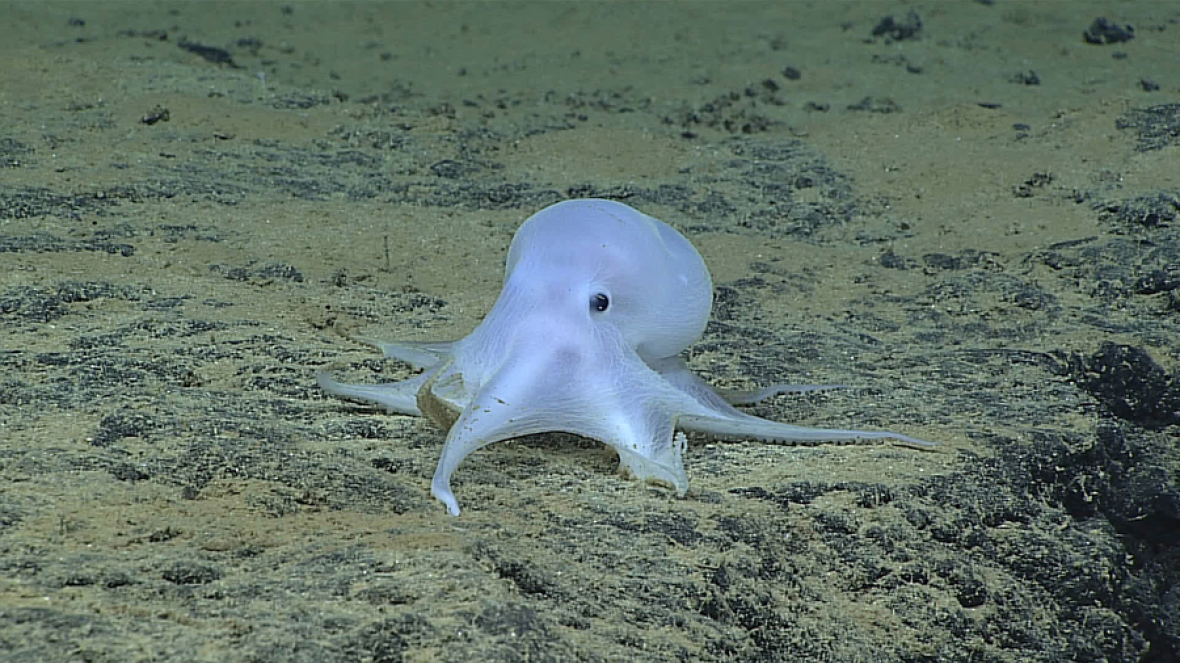

Sustainable Modes of Arctic Resource-driven Transformations

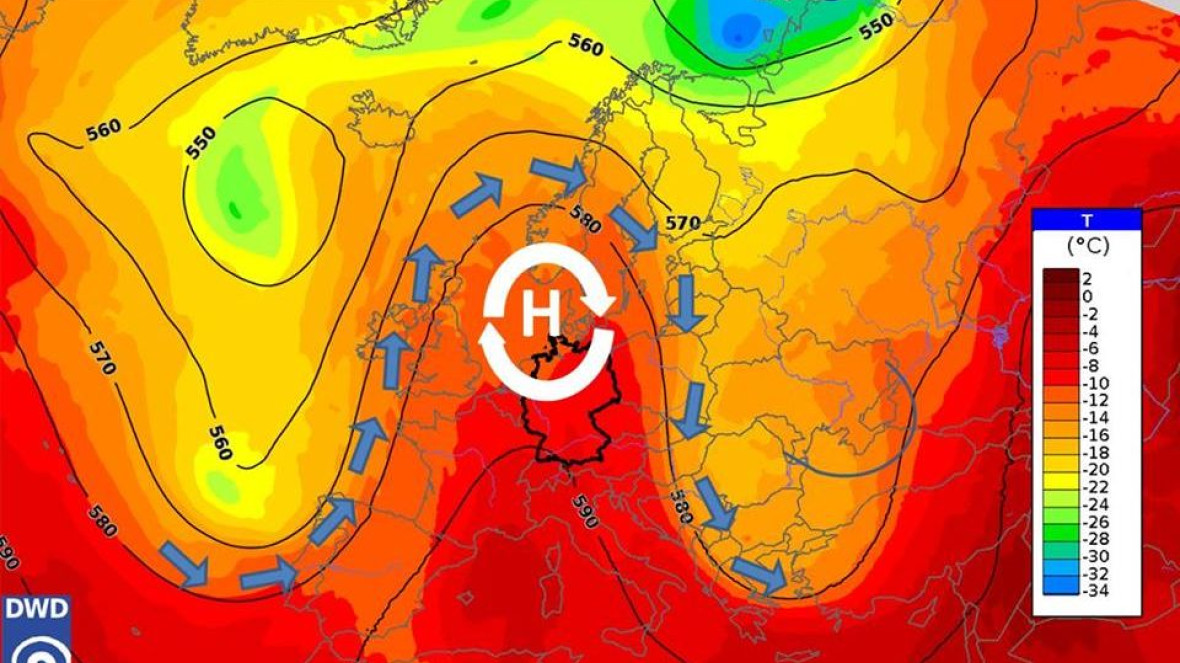

European Transdisciplinary Assessment of Climate Engineering (EuTRACE)

Kulturelle Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung: Erfahrungen aus Lateinamerika

CO2 als Wertstoff – Herausforderungen und Potentiale für die Gesellschaft

Die Bedeutung und das Potenzial von unkonventionellem Gas

Rückgewinnung von CO₂ zur Methanolproduktion

Entwicklung von Supraleitern für den Langstreckenenergietransport

Kulturen der Ökonomie und Kulturen der Nachhaltigkeit

Ecological Economics of Payments for Ecosystem Services